2月23日2008年

今早的天氣挺好的,蔚藍的天空,我一直擔心天氣不好,攝影出來的效果會打折扣。早晨還是不能太早起身(好像是被詛咒了的),在酒店用完早餐後,到品川驛站乘搭橫須賀線的班車,到達北鐮倉已經接近上午10點半了。這是第三次來到鐮倉,還是決定在北鐮倉驛站下車。

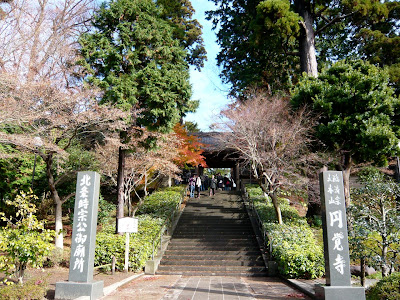

北鐮倉有它的一種魅力,小鎮風情,不是太擁擠喧鬧。在此,當真是能把我的心留下來。若能在這樣的地方,開一間小店或是一間茶室,不用太要求甚麼享受,但是很認真的很寫意的過活,那真是幾世修來的福氣。我從北鐮倉驛站下車,選擇了往東慶寺的方向出發。東慶寺與圓覺寺在相反的方向,一間在驛站的左側,一間在驛站的右側。

一路走來,到了圓覺寺前的白鷺池,看到幾株開花的梅樹。池水其實不清澈,青苔挺多的。但這幾株梅樹則為它增添了一些色彩,紅色的梅花斑斑點點的,告訴我們嚴厲的冬天就要離去了,接下來春天的腳步就要抵達了。這樹的梅花其實不只是五片花瓣的,而是一疊一疊的花瓣,一層一層的交疊上去,有一種層次感。此外,也發現花枝帶有一種剛毅,不像柳樹枝葉下垂(有些櫻花樹也如柳樹的枝葉往下垂)。也許正因為如此,才會列入花界的四君子(梅蘭菊竹)。

繼續往東慶寺方向行走,到了寺前,則看到更多的梅樹,白的、粉紅的、紅的。梅花還沒有完全開儘。二月三月是梅花開放的季節,也許要等到三月時才會看到盛放的梅花。在照片上有看到滿樹的梅花,氣氛不亞於櫻花盛開。東慶寺的白梅花,就是典型的五瓣的花形。附近也看到了一些臘梅,黃色的,但已經開始凋謝了。紅梅在寺外寺內也都開始盛開。

說一說東慶寺。這寺院屬臨濟宗,供奉釋迦如來,其開山祖師是覺山尼,出家前為北條時宗的夫人。時宗去世後,其子貞時執權後於1285年才建寺。這寺院最著名之處是當時已嫁人的婦人逃離夫家的避難所,在此處住上三年即可與丈夫離婚(與現代社會分居三年就能離婚有相似之處)。在當時婦女沒有社會地位的時代,這算是一個保護婦女的一個組織機構。直到明治36年,這是一間尼庵,住持都是在皇室政界有關系之人,如後醍醐天皇之女用堂尼、豐臣秀賴的母親等。目前,此寺為男僧之寺。

覺得東慶寺就像一座山外莊園,有菜園,草廬,佛寺。如今雖然有茶室提供餐飲,但還是保留其古樸的原貌。多年以來,此寺院不知收留了多少的怨婦和受到欺凌的女人。這些人的故事如果紀錄下來,必定是一部部感人的故事。不知那些男人是否追到東慶寺,要苦勸妻子回心轉意。是否有跪在寺外的男人,祈求妻子原諒?是否有趕到寺外,被眾女尼回絕在寺外的男人?是否有後悔的男人?是否有沒心肝的男人不當一回事?女人是否死心而遁入空門?還是在默默等待夫君的到來認錯?也許,住持和眾女尼在苦苦規勸要三思。這一切有如舊日電影的劇情。現今好像已不見此類的內容了。

我想到了薛丁山和樊梨花的故事。薛丁山這男人也太不爭氣,幾次把樊梨花趕走(應該是男人的自卑作祟,往往要找一些理由來證明自己比夫人強,找不到理由,就強詞奪理給夫人加上一些罪名來抬高自己),結果還是得三跪九拜的把她請回來。樊梨花則太優秀了,既然下嫁薛丁山,沒辦法也得認了,也許找不到這樣的夫君,再次一等也許真的完全配不上了。這樣得說法好像太過沒情義,當時是不是這樣也說不上來了。但是自己這樣得想法也太過早期的“亦舒”理論。

到了東慶寺的婦人如何生活呢?我想應該是誦經、念佛、耕種、打掃,不問世事。此時又想到金庸“笑傲江湖”恆山派的女尼和女俗家弟子(好似親切些,峨嵋的滅絕師太給人的印象太強烈了,太不近人情)。不過,這些門派還不是的涉入江湖,那裡來的清淨土?東慶寺是不是也有政治的旋渦暗流呢?這還得作些考據的工作。

其實,東慶寺最感動自己的地方是後面的一片墓林。這一片墓林保持了一種傳統的面貌,非常的幽靜。一片一片的竹林,圍著的山丘,松樹叢生高高的佇立,山風吹過呼呼的响,地面上的墓碑,有僧人的,有俗人的,有家族的。覺得日本的墓地沒有那一種嚇人的氣氛(如倩女幽魂里蘭若寺那類形),這裡有很高雅,很清幽。這是一個可以在墓碑邊坐上一整天,好像與墓地里的先人有一種交流。好像他能把自己一生的故事傾訴與你,而每一個墓碑則有至少一個故事。他是好人?他是惡人?他這一生最愛是誰?他這一生的遺憾是甚麼?他有甚麼話想說但沒有說?他最想見到甚麼人?如今都在一起了嗎?有一墓碑寫著某某大姊,我想應該是寺裡面的婦人,也許是幹活的大姊,也許是寺里收留的一位可憐的婦人?為甚麼稱呼她為大姊(覺得非常的親切)?她的家人呢?她為甚麼來到這裡?她在寺里的付出是甚麼?她送走了多少的生命?到她臨去那一刻,她旁邊是甚麼人?人家惦記她甚麼?太多的問題了,唯有自己去猜測。我頓時覺得在此作一個照顧墓地之人也是一種生活。日出而作,日入而息,陪著這些作古之人,聽他們的故事,不求取奢華,不問世事,不涉入江湖,不為五斗米折腰,不是一種人生?何必做那麼多東西來擾亂這個世界?

竹林那就有一座觀音像,自在的靜思,那不是很好嗎?

東慶寺,甚麼事後再來聽發生在你那裡的故事?